誰にでも「限界だ! もう1レップもできない!」といった経験があるはずです。では、もし「あと1レップできたら1億円あげる」と言われたらどうでしょう? きっと、力を振り絞ってもう1レップやるはずです。これは決して魔法の類ではありません。身体が限界を迎える前に、心のストッパーがブレーキをかけてしまっているのです。

今回は、クラス参加者が「もう一歩踏み込んでチャレンジできるようになる」ため、インストラクターが身に付けるべき8つのテクニックを紹介します。

1. マイクを通して参加者のモチベーションを高める

本気で参加者をクラスに引き込むには、声のピッチやトーン、エネルギーを自由自在にコントロールできなくてはなりません。インストラクターが発する声には、クラス参加者を魅了し、感情を刺激するだけの力があるからです。また、それぞれの動作に意味を持たせるためには、イマジネーションをかき立てる言葉選びが効果的でしょう。例えば、「コンクリートを突き破るくらい足を踏み込んで!」というフレーズは、「もっと深くスクワットして!」といったストレートなコーチングより強いインパクトを与えることができます。

また、「あなた自身の身体なので、あなた自身が好きなペースで動いてください」「今日はこれで十分だと思ったら、少しペースを落としても構いません」など、個々に選択肢を与えるコーチングはクラス参加者を勇気づけるというメリットがあります。

何気ない言葉であっても、単なるワークアウトを忘れられない体験へと変えることができるのです。

参加者は、クラスで行った動作を忘れてしまうことはあっても、インストラクターがかけてくれた言葉でどのような気持ちになったか忘れることはないでしょう。

2. ブレーキをかける脳を攻略する

脳には、運動量を制限し、動きを制御する役割があります。あなたを守るためですが、脳によるブレーキが早過ぎると、実際の余力に関係なく疲労を感じてしまうことがあるのです。

クラス参加者が疲れているように見えたら、「最後の5秒が5分に感じられるのであれば、『まだ限界には達していない!脳が守りに入っているだけ。まだまだやれる!』と、自分に言い聞かせてみて!」と声をかけ、その意識を変える手助けをしましょう。

疲労に対する意識を変えることができれば、脳は少しずつ新しい環境に適応するようになります。つまり、小さな成功体験の積み重ねが「自分にもできる」という自信を育み、クラス参加者の可能性を広げていくのです。

3. セルフトーク:内側からのコーチング

クラス中にふと聞こえてくる内なる声、それがセルフトークです。このセルフトークがパフォーマンスに大きな影響を与えます。内側からのポジティブなコーチングは自覚的負荷を軽減するだけでなく、よりハードに動いても辛さを感じさせないという効果もあります。

クラス参加者には、「『私は強い! できる!』『あと1レップやれば自分は変われる!』など、自分に言い聞かせることが大切です。」と、自分自身に語りかけることの重要性を伝えましょう。

インストラクターが例え言葉で伝えなくても、クラス参加者の頭の中にコーチングがループするようにしましょう。

4. 小さな目標達成の積み重ね

目の前のチャレンジが大き過ぎると、やる気は下がってしまうものです。そこで、ワークアウトセッションを細かく分割してみましょう。こうすることで、人は「残りの量」ではなく「次に行うべきこと」に集中できるようになるのです。

この考え方は、1回のクラスに限らず、次のリリースが出るまでの3ヶ月というスパンにも活用できます。例えば、デフォルトのレップ数がキツいと感じているクラス参加者がいたら、「毎週1回ずつ増やしてみましょう」と声をかけてみてください。こうした少しずつの積み重ねによって達成感を味わうことができ、自信を育むことにつながるのです。

レイヤーに個性を加える

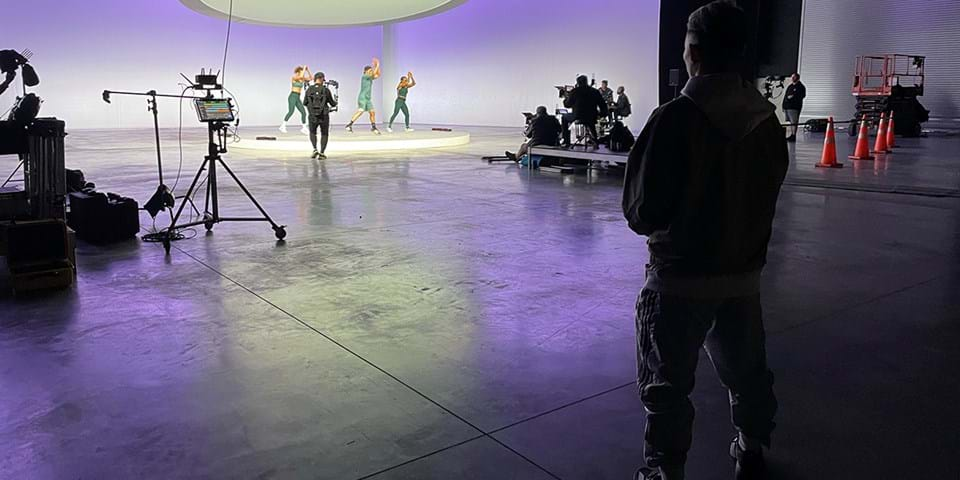

Les Millsのプログラムには、3つのコーチングレイヤーが存在します。フレームワークとして各レイヤーを活用することで、どのようにしてインストラクター自身の個性を引き出すのか? その方法について、Les Millsのクリエイティブディレクター、カイリー・ゲイツが語ってくれました。

「レイヤー1のコーチングは、すべてのプログラムで統一されています。動作の名称やターゲット、タイミングなど、クラス参加者に安全かつ効果的なエクササイズを提供するために必要不可欠なものです。ここに一貫性があるからこそ、世界のどこでBODYCOMBATやBODYPUMPのクラスを受けても、参加者は同じコーチングを受けることができるのです。

レイヤー1とは異なり、レイヤー2はインストラクターの腕の見せどころです。このレイヤーでは、強度の高め方や動作の質を向上させる方法などをコーチングし、参加者が今以上に動けるようにサポートすることが目的です。コリオノートに記載されているトラックフォーカスは、レイヤー2をコーチングする際の指針となります。インストラクターの皆さんには自分らしい言葉で伝えることを推奨していますが、ブロックごとにひとつの目的を明確にし、動作の一部分に集中することが大切です。こうすることで、クラス参加者は効率的に学ぶことができるのです。

最後はレイヤー3です。ここでは、クラス参加者が疲労を乗り越え、最高の体験を得られるようにサポートします。

私はマインド&ボディ系プログラムのひとつ、BODYBALANCEを教えています。最高のクラスは、私が心の底からから感じたこと、信じていること、何より自分自身で体験したことを伝えられた時にこそ生まれます。決して、本で読んだことをリピートするだけでは生まれません。素晴らしい瞬間は、クラス参加者と分かち合いたいと思っています。もちろん、身体を動かせる喜びなど、クラス中に何かをひらめくこともあります。

大切なのは、その瞬間ごとに適した言葉を使い分けることです。そして何より、自分らしい伝え方が重要です。自分らしさこそが本当の影響力を生み出すのです」。

5. 呼吸とマインドフルネス:プレッシャーの中でも冷静さを保つ

浅く早い呼吸では、エクササイズが辛く感じてしまいます。一方で、意識的にコントロールされた呼吸は、体内の酸素の流れをスムーズにすると同時に、集中力を高める効果もあります。もちろん、激しく動いている時に大きく深呼吸することはできませんが、まずは意識することから始めてみましょう。

リカバリーの時間帯、つまり呼吸が落ち着く時に、より向上するためのコーチングを行いましょう。「呼吸が落ち着いてきたら……、お腹を大きく膨らませて息を吸って……、吸った時よりもゆっくり息を吐き出して……」「まだ息苦しいですか? 空気をすべて吐き出して、肺をリセットしましょう!」といったコーチングを試してみてください。

こういった小さなリセットでも不安を軽減する効果はあり、過度に動くのではなく、クラス参加者を目の前の時間に集中させることにつながります。

6. モチベーション:やりたいことを見つける

長期的なモチベーションは、楽しさや進歩、そして目的意識といった内面的要素から生まれます。これは内因的モチベーションと呼ばれ、継続性に大きな影響をもたらします。

クラス参加者のモチベーションをヒヤリングし、それに合わせたコーチングを工夫しましょう。

クラス参加者の自主性を尊重することも忘れないでください。全力でも控えめでも、どう動くかは参加者の自由です。自己決定理論を活用しましょう。人は、「自分でコントロールできている」「自分にはやれる能力がある」「他者とつながっている」と感じられる時、継続してアクティブでいることができるのです。優れたインストラクターは、これらすべてを感じさせることができます。

7. ケーラー効果:一緒に強くなる

「私たち全員が一緒にこのチャレンジに立ち向かっています。周りを見てください。誰もが全力を尽くしています。」

ケーラー効果とは、他より自分は劣っていると感じていたとしても、「グループのために貢献している」と実感できることでさらなる力を発揮するという心理的現象です。

Les Millsのプログラムは、競争ではなく協調にフォーカスしています。「みんなで最後までやり遂げよう!」といったコーチングはケーラー効果を生み出し、スタジオ全体のモチベーションを高めるのです。

8. 不快感と危険性の境界線を見極める

インストラクターの役割は、単にクラス参加者を鼓舞することだけではありません。インストラクターは参加者を守らなくてはいけないのです。つまり、参加者が限界近くまで踏み込むことをあと押ししつつも、痛みやケガのリスクを伴うことは回避しなくてはなりません。筋肉の疲労を感じている時は、こう伝えてみてください。「筋肉が熱くなっているのを感じていますか? それは、あなたの身体が進化しているサインです。その感覚をキープしましょう!」と。

適度にボリュームアップ

音楽は単なるBGMではなく、トレーニングのパフォーマンスを高める強力な味方です。盛り上がりのある曲(速さ120BPM以上、音量約80~85dB)は、特に動きとシンクロする時に、反応速度・心拍数・集中力を高める効果があります。

ただし、ただ音が大きければいいというわけではありません。過度な音量は、パフォーマンスや聴力に悪影響を及ぼす可能性があります。安全な音量に下げてもモチベーションは下がらないという研究結果もあります。音量に限らず、テンポやジャンル、個人の好みがパフォーマンスに影響を与えるのです。

スタジオ全体のエネルギーを高めつつ、クラス参加者が快適でいられる音量にしましょう。